Ville noire ville blanche (Freedomland – 1998), de Richard

Price, traduit de l’anglais (américain) par Jacques Martinache; Presses de la Cité – 1998; 10/18 - 2002

Une jeune femme blanche, semblant

en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital

le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,

Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le

sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle

s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.

Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient

personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité

sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans

cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que

quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda.

Une jeune femme blanche, semblant

en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital

le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,

Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le

sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle

s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.

Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient

personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité

sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans

cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que

quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda.

Dans ce roman, il y a un délit, une victime, des flics, une enquête, des suspects (il y a même écrit "domaine policier" sur la

couverture de l'édition de poche). Pour autant, on n’a nullement affaire ici à un polar. Le fait divers d'origine -le vol de la voiture et la disparition de l'enfant- n'est en effet qu’un

prétexte/catalyseur pour révéler au grand jour un état de tension lourde préexistant entre la cité de Armstrong et les villes qui la cernent.

Armstrong, c’est un semi ghetto coincé entre Dempsey et Gannon-la-blanche: "Chaque fois qu'il passait la frontière, Lorenzo était

frappé par le changement abrupt de paysage, un simple feu rouge le transportant instantanément d'un monde de magasins abandonnés et de cités au bout du rouleau à un univers de façades en

aluminium et de boutiques. Ce qui ne manquait jamais de l'énerver, à Gannon, c'était les agences de voyage: au moins deux par pâté de maisons, jamais très grandes, et offrant toutes les

réductions habituelles pour la Floride, l'Italie et divers ports de plaisance des Caraïbes. Au contraire des rares agences de Armstrong, ou de D-Town, qui proposaient des vols pour la république

Dominicaine, Porto-Rico, la Jamaïque et le Guyana. Lorenzo voyait dans ces destinations une différence fondamentale entre les communautés: à Gannon, quand on prenait l'avion, c'était le plus

souvent pour partir en vacances; à D-Town, c'était pour rentrer au pays."

En se saisissant de ce qui arrive à Brenda Martin comme d’une opportunité pour "s’attaquer" à Armstrong, la police va exacerber la

colère sous-jacente de ses habitants qui finira par éclater.

Cette montée en tension, Richard Price va la faire vivre au lecteur à travers trois principaux personnages: D’abord

Lorenzo Council, le flic premier en charge de cette affaire. Ce vieux black au passé de délinquant a grandi dans Armstrong et en connaît bien les résidents. Paternaliste (tout le monde

l’appelle "big daddy"), posé, réfléchi, ne se laissant pas aller à ses impulsions. Mais d’emblée, il est placé au cœur d’une ambiguïté: à la fois garant du maintien de l’ordre dans

Armstrong, prévenant des débordements quotidiens, mais aussi lié personnellement, intimement à ce lieu et à ses habitants, partie prenante de cette communauté. Si cette situation "le cul entre

deux chaises" lui permet généralement de jouer les tampons modérateurs, d’être -plus ou moins à son insu- une sorte de soupape de sécurité contenant Armstrong dans les limites du tolérable,

l’ampleur que prendra l’affaire Brenda Martin va le dépasser, le déborder et se colorer d’une teneur sociale qui mettra à mal sa neutralité et l’obligera -un temps- à choisir son camp.

L’ambiguïté, elle est aussi présente dans le personnage de Jesse Haus, la jeune journaliste freelance. Cette fille de

militants communistes parmi les derniers blancs à être restés vivre dans Armstrong, bien qu’étant parvenue à s’extraire de la cité, y reste fondamentalement attachée. Ambitieuse et mal dans sa

peau, au contact de Brenda, l’empathie qu’elle va éprouver pour la jeune fille l’amènera elle aussi à se remettre en cause.

Tout au long du roman, ces deux-là tâcheront de ne pas lâcher Brenda (au propre comme au figuré).

Brenda Martin, une fille-mère à la jeunesse paumée, rebelle contre sa famille, au passé erratique (elle fut un temps membre d’une

secte new age), elle aussi tiraillée par des forces contradictoires que sont son origine sociale -une famille blanche aisée à la limite du racisme qui l’a rejetée- et ses sentiments, ses

positions plus libérales (au sens américain du terme), bouffée de culpabilité. Vite emportée, balayée, submergée par la tempête qu’elle a déclenchée, de plus en plus mutique, elle se laissera

trimballer de reconstitutions en lieux de repos, paniquée au coeur du maelström, se protégeant/se réfugiant dès qu’elle le peut sous les écouteurs de son casque à l’écoute de musique

black.

Car autour de ces trois-là, l’agression dont Brenda déclare avoir été victime a suscité des réactions, des interventions qui vont

engendrer une tornade dans Armstrong:

Il y aura d’abord celle des flics, dont ceux, blancs, plus ou moins ouvertement racistes, de Gannon qui vont mettre Armstrong sous

blocus, arrêtant, contrôlant tout le monde, pénétrant les domiciles, interdisant toute sortie de la cité. Parmi eux, Danny, le frère de Brenda, qui n’éprouve aucune affection pour sa sœur et dont

l’apparition façon "cow-boy" laisse à penser qu’il se conforme plutôt à un rôle qu’il se serait lui-même attribué (on doute même qu’il éprouve un sentiment pour son neveu).

Il y aura les journalistes, omniprésents, caméras à l’affût, mi-armée d’occupation, mi-meute de chiens de chasse; ou maladie: "(...)

le lendemain, le débarquement médiatique avait de nouveau multiplié ses métastases."

Il y aura encore les "Amis de Kent", association privée spécialisée dans la recherche des enfants disparus, avec à leur tête

l’incroyable figure de Karen Collucci; un groupement lui aussi empreint d’équivoque qui se livrera à un ahurissant show à l’américaine/coup de pub avant d’entreprendre ses recherches, mais hyper

organisé -quasi paramilitaire-, compétent, efficace; mais aussi capable d’user de méthodes tenant de la torture psychologique et qui pourtant aboutiront à la vérité.

Il y aura également les organisations militantes de la cause noire avec à leur tête des pasteurs qui viendront haranguer les

habitants d’Armstrong, mettant en lumière le racisme à l’origine de la situation de la cité ("que personne n’avouait appeler Darktown"), mais prêts à tout pour faire entendre leurs

revendications, défenseurs d’une cause juste utilisant et canalisant la colère des habitants de la cité pour leurs propres fins, quelles qu’en puissent être les conséquences. Ainsi, à propos de

la marche de protestation qu’ils veulent organiser:

"-Pourquoi il faut absolument que ce soit ce soir? demanda Council (…)

-(...) Parce que ce sera pire ce soir qu'hier. Vous savez bien que cette fois la police ne restera pas l'arme au pied. En plus,

il y aura toutes ces caméras, tous ces reporters. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.

- Pendant qu'il est chaud, marmonna Council qui commençait à avoir les boules. Et si quelqu'un est blessé? Un

jeune...

- Il sera blessé devant les caméras."

Enfin, il y aura les habitants de Armstrong eux-mêmes, pauvres et sans cesse sous pression qui se retrouveront parqués dans leur

propre cité mais qui, à la fois victimes et coupables, n’ont rien de purs innocents (tous savent ainsi qui a assassiné, un an auparavant, un couple de vieillards pourtant apprécié dans Armstrong,

mais tous se taisent). Leur révolte, leur colère sera brouillonne, désespérée, impuissante, leur frustration les amenant à mettre le feu à un stock de réfrigérateurs pourtant destiné à leurs

propres familles.

Chaque groupe tire de son côté, joue sa propre partition et tous, d’une manière ou d’une autre, utilisent le drame de Brenda; et peu

leur importe in fine la vérité!

Finalement, il y aura Freedomtown (voir le titre original du livre), le lieu de la révélation. Council mènera Brenda une

nuit dans ce parc d’attractions à l’abandon depuis des années où pourrissent des reconstitutions grandeur nature de l’histoire américaine et livrera à la jeune fille les espoirs déçus de sa

jeunesse dans cet endroit devenu un cimetière du rêve américain.

Impossible pour terminer de rendre compte comme il conviendrait de l’ample galerie des personnages totalement véridiques qui peuplent

ce roman (le médecin des urgences, Ben le frère un peu étrange et mystérieux de Jesse Haus, Félicia Mitchell la responsable du programme d'études, Billy son compagnon ex-trader au

chômage qui s’est construit un refuge au cœur de son appartement; ou tous les autres habitants de Armstrong, simples mères de familles ou petits délinquants; ou les inquiétants membres des "Amis

de Kent" ou le collègue de Council dont le fils doit faire sa première apparition TV le soir du drame; et bien d’autres encore), ni des multiples scènes inoubliables et parfois hallucinantes -et

qui paraissent tellement américaines- auxquelles on assiste, telles le show inouï des "Amis de Kent" avec discours, exposition d’handicapés aux premiers rangs, distribution d’équipement et lâché

de ballons final; ou la marche de protestation menée par les pasteurs noirs dans les rues de Gannon dont les habitants, sur le pas de leur porte, regardent le passage comme s’il s’agissait d’un

défilé ou d’une parade festive.

Dans ce roman, Richard Price fait preuve d’un sens exacerbé de la description, tant des lieux que des personnages,

brossant des portraits réalistes, profonds, complexes, avec des dialogues marqués du sceau de la véracité, s’attachant à des gestes, des mimiques révélatrices d’un état d’esprit, le tout servi

par une écriture au rythme lent, longues phrases qui soudain, au détour d’une virgule, assènent un détail évocateur, révélateur. Ce livre qui a quelque chose de la cartographie sociologique

dresse un tableau terriblement désespérant d’une certaine Amérique urbaine (seulement d’une Amérique?); une œuvre puissante, marquante, qui tient de la tragédie classique (on n’est pas loin

d’avoir une unité de temps, de lieu et d’action) où, contrairement au titre français, rien n’est ni tout noir, ni tout blanc.

Et à la fin, Lorenzo Council, lui, va continuer son boulot.

« (..) Lorenzo haussa les épaules. Longway avait raison. Aucun doute. Mais il fallait bien faire face. Au

quotidien. »

D'autres chroniques de ce roman sur Polarnoir et chez Gridou

Stuart Hadley est

un jeune homme qui travaille comme vendeur dans un petit commerce d'appareils électroménagers. Marié, sa femme est sur le point d'accoucher. Alors qu’il semble tout avoir pour être heureux, sa

situation le rend profondément insatisfait, sans qu’il en connaisse la cause, et il tente d'évacuer sa frustration par une cuite hebdomadaire. Mais c’est loin de suffire à combler le manque qu’il

ressent et il reste habité par une violence enfouie. Un soir, il assiste à la conférence du révérend Beckheim, un évangéliste noir qu’il cherche ensuite à approcher. Et il rencontre Marsha

Frazier, une jeune femme rédactrice en chef d’une revue fasciste et se sent attiré par elle.

Stuart Hadley est

un jeune homme qui travaille comme vendeur dans un petit commerce d'appareils électroménagers. Marié, sa femme est sur le point d'accoucher. Alors qu’il semble tout avoir pour être heureux, sa

situation le rend profondément insatisfait, sans qu’il en connaisse la cause, et il tente d'évacuer sa frustration par une cuite hebdomadaire. Mais c’est loin de suffire à combler le manque qu’il

ressent et il reste habité par une violence enfouie. Un soir, il assiste à la conférence du révérend Beckheim, un évangéliste noir qu’il cherche ensuite à approcher. Et il rencontre Marsha

Frazier, une jeune femme rédactrice en chef d’une revue fasciste et se sent attiré par elle.

Une jeune femme blanche, semblant

en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital

le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,

Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le

sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle

s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.

Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient

personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité

sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans

cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que

quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda.

Une jeune femme blanche, semblant

en état de choc, les mains ensanglantées, traverse à pied Armstrong, la cité à population essentiellement noire située à la limite des villes de Dempsey et de Gannon, pour se rendre à l’hôpital

le plus proche. Arrivée aux urgences, elle déclare avoir été victime d'un car jacking. Lorenzo Council, un vieux flic noir originaire d’Armstrong, vient interroger la jeune fille. Celle-ci,

Brenda Martin, se montre d’abord rétive mais, patient, Council parvient à la faire parler: travaillant à Armstrong pour le Centre d'Études, un programme de soutien scolaire installé dans le

sous-sol d’un des bâtiments de la cité, elle y était retournée en voiture en début de soirée, pensant y avoir oublié ses lunettes. Cherchant ensuite un raccourci pour sortir de la cité, elle

s'était perdue. Lors d'une manœuvre, elle avait été abordée par un individu noir qui l'avait jetée hors de son véhicule et était parti avec. Council sent que la jeune fille ne lui dit pas tout.

Et en effet, elle finit par livrer que sur le siège arrière de la voiture volée dormait son fils de quatre ans, Cody. Council déclenche alors une vaste opération de recherche puis prévient

personnellement le frère de Brenda, Danny, qui lui aussi est flic, à Gannon. Les forces de l’ordre des deux villes investissent Armstrong, armés de vieux mandats non exécutés, mettant la cité

sous contrôle. A l’écoute permanente des communications radio de la police, les journalistes envahissent à leur tour Armstrong, parmi lesquels Jesse Haus, une jeune freelance qui a grandi dans

cette cité. Connaissant Council, elle réussit à approcher Brenda. Pendant ce temps, Armstrong, sous pression, commence à entrer en ébullition. Council, suspicieux, est quant à lui persuadé que

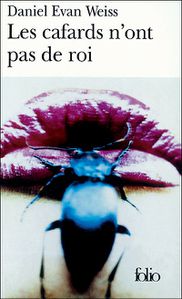

quelque chose ne colle pas dans l'histoire de Brenda. Une colonie de cafards prospère depuis des années dans l’appartement new-yorkais de

l’avocat Ira Fishblatt et sa compagne, la Gitane, cette dernière ayant une propension à être plutôt désinvolte dans le nettoyage de la cuisine. Mais un soir, une dispute plus grave que les

précédentes entraîne le départ de la Gitane. Quelques temps après, elle est remplacée par Ruth. Celle-ci se montre plus soigneuse dans la préparation des repas et pousse Ira à renouveler les

meubles de la cuisine. Non seulement la colonie se retrouve alors sevrée de déchets, mais de plus, les placards regorgeant de nourriture deviennent inaccessibles. Nombres, un cafard qui a grandi

dans la bibliothèque de Ira (plus précisément dans La Bible), repère un trou à l’arrière de l’un placard qui permettrait à la colonie d’avoir de nouveau accès à sa subsistance. Mais ce trou est

obstrué par un rouleau des billets qu’Ira se réserve pour les mauvais jours. Nombres ourdit un plan qui obligerait Ira à déplacer ce rouleau.

Une colonie de cafards prospère depuis des années dans l’appartement new-yorkais de

l’avocat Ira Fishblatt et sa compagne, la Gitane, cette dernière ayant une propension à être plutôt désinvolte dans le nettoyage de la cuisine. Mais un soir, une dispute plus grave que les

précédentes entraîne le départ de la Gitane. Quelques temps après, elle est remplacée par Ruth. Celle-ci se montre plus soigneuse dans la préparation des repas et pousse Ira à renouveler les

meubles de la cuisine. Non seulement la colonie se retrouve alors sevrée de déchets, mais de plus, les placards regorgeant de nourriture deviennent inaccessibles. Nombres, un cafard qui a grandi

dans la bibliothèque de Ira (plus précisément dans La Bible), repère un trou à l’arrière de l’un placard qui permettrait à la colonie d’avoir de nouveau accès à sa subsistance. Mais ce trou est

obstrué par un rouleau des billets qu’Ira se réserve pour les mauvais jours. Nombres ourdit un plan qui obligerait Ira à déplacer ce rouleau. Spots est un jeune délinquant de Seattle, d'origine mi-irlandaise, mi-indienne, le visage piqué de

boutons d’acné (d’où son surnom), baladé de foyers en maisons d’accueil depuis l’enfance. Un jour, il se lie d’amitié avec Justice, un autre jeune comme lui à la dérive. Ensemble, ils

braquent une banque et Spots prend une balle dans la tête. Avant que son corps ne touche le sol, il part dans un étrange voyage dans le temps et dans l’espace qui lui fera revivre des

moments-clef de l’histoire des indiens d’Amérique et de l’histoire de ses origines familiales.

Spots est un jeune délinquant de Seattle, d'origine mi-irlandaise, mi-indienne, le visage piqué de

boutons d’acné (d’où son surnom), baladé de foyers en maisons d’accueil depuis l’enfance. Un jour, il se lie d’amitié avec Justice, un autre jeune comme lui à la dérive. Ensemble, ils

braquent une banque et Spots prend une balle dans la tête. Avant que son corps ne touche le sol, il part dans un étrange voyage dans le temps et dans l’espace qui lui fera revivre des

moments-clef de l’histoire des indiens d’Amérique et de l’histoire de ses origines familiales. Harry Quinn, un Viet’ Vet’ d’une trentaine d’années (le livre se

déroule probablement dans les années 70), est à Oaxaca, petite ville du Mexique, pour essayer de faire sortir de prison Sonny, tombé pour trafic de cocaïne. Rae, sa

femme/ex-femme et sœur de Sonny, le rejoint avec l’argent nécessaire pour acheter qui il se doit (procureur, etc.) afin de faire libérer Sonny.

Harry Quinn, un Viet’ Vet’ d’une trentaine d’années (le livre se

déroule probablement dans les années 70), est à Oaxaca, petite ville du Mexique, pour essayer de faire sortir de prison Sonny, tombé pour trafic de cocaïne. Rae, sa

femme/ex-femme et sœur de Sonny, le rejoint avec l’argent nécessaire pour acheter qui il se doit (procureur, etc.) afin de faire libérer Sonny.